Психологические аспекты сущности креативности

Чтобы перейти от репродуктивного обучения к творческому, деятельность … должна организовываться таким образом, что бы она приводила к получению учеником качественно новых результатов, как в обучении, так и в его развитии.

А. В. Хуторской

Понимание сущности творчества и лежащих в его основе способностей – вопрос, по которому существует множество разноречивых психологических, педагогических и философских теорий мнений и концепций [33, 42, 81].

Рассмотрим некоторые психологические аспекты, которые важны для понимания сущности предлагаемого тренинга развития креативности (от анг. create – творить, создавать).

Творчество в широком смысле рассматривается как деятельность в ситуации неопределенности, направленная на получение результатов, обладающей объективной или субъективной новизной. В этом плане она не обязательно связанна с такими видами деятельности, традиционно относимыми к «творческим», как рисование, сочинение музыки и стихов, и т.п. Оно проявляется, когда приходиться действовать в ситуациях неопределенности, отсутствия четких алгоритмов, неизвестности сути и способов решения, встающих перед человеком проблем, непредсказуемо меняющихся условий.

Креативность как система творческих способностей рассматривается в психологии в нескольких ракурсах. Под ней понимают:

систему личностных качеств;

характеристику интеллектуальной сферы (Айзенк, 2004);

самостоятельное качество мышления, не сводимое к интеллекту в его традиционном понимании (Гилфорд, 1967; Пономарев, 1988).

Существуют различные определения креативности, в которых акцент может делаться на:

продукты, создаваемые благодаря ей: креативность как способность порождать нечто новое, необычное, оригинальное;

процессы: креативность как особая разновидность творческого мышления, высокоразвитое воображение, эстетическое мировосприятие и т.п.

личностные качества: креативность как открытость новому жизненному опыту, независимость, гибкость, динамичность, оригинальность, самобытность личности;

внешние условия: креативность как способность продуктивно действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, где отсутствует заранее известные алгоритмы, гарантированно ведущие к успеху.

Так или иначе, под креативностью понимается некая противоположность обыденности, стандартности, комфортности (податливости внешнему влиянию), а также восприятие человеком себя как «субъекта» действительности [45].

Под творческими способностями мы будем понимать характеристики, которые позволяют продуктивно осваивать деятельность, направленную на получение результатов, обладающих новизной.

Таким образом, креативность включает:

интеллектуальные предпосылки творческой деятельности, позволяющие создавать нечто новое, ранее не известное (творческие способности в узком смысле этого понятия), а также предварительный набор знаний и умений, необходимых для того, чтобы это новое создавать;

личностные качества, позволяющие продуктивно действовать в ситуациях неопределенности, выходить за рамки предсказуемого, проявлять спонтанность;

«метатворчество» – жизненную позицию человека, подразумевающую отказ от шаблонности, стереотипности в суждениях и действиях, желание воспринимать и создавать нечто новое, изменяться самому и изменять мир вокруг себя, высокую ценность свободы, активности и развития.

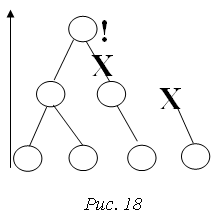

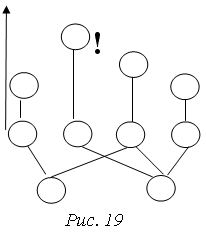

Согласно концепции Дж. Гилфорда и Э. Торренса, креативность рассматривается как самобытная разновидность мышления – так называемое дивергентное («расходящееся, идущее в разных направлениях») мышление (рис. 18), которое опускает варьирование путей решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам [12]. Такое мышление противопоставляет конвергентному («сходящемуся»), (рис. 19), направленному на поиск единственно правильного решения на основе анализа множества предварительных условий (Дружинин, 1999). Дивергентное мышление не ориентируется на известное или подходящие решение проблемы, а проявляется в том случае, кода проблема еще не раскрыта и неизвестен путь ее решения.

Приведем обобщенную сравнительную характеристику разновидностей мышления, соответствующих традиционному, академическому интеллекту и ориентированных на творческий поиск [32].

Завершающая стадия – выбор верного варианта решения проблемы, отсечение всех остальных.

Стадия сбора информации – варианты анализируются, критически оцениваются, ошибочные отсекаются, число альтернатив сокращается.

Начальная стадия – предполагаются различные варианты способов решения проблемы.

Завершающая стадия – критическая оценка предложенных вариантов, выбор наиболее приемлемых.

Стадия сбора информации – максимальное расширение видения проблемного поля, генерирование идей о других возможных способах решения проблемы (без критической оценки этих идей)

Подробно о педагогике:

Понятие инноваций как основы современного социально-культурного

развития

Современный мир, включая и Россию, уже вступил в постиндустриальную эпоху, когда большая часть экономического богатства создается вне среды материального производства. Многократно увеличивается значимость и стоимость интеллектуального труда, в геометрической прогрессии возрастает роль информации и ...

Экосистема луга

- Ребята, рассмотрите картинку и представьте себе, что вы попали на луг. (Включается музыка со звуками луга: стрекотание стрекоз, жужжание пчел, шелест травы и щебетание птиц, и рисунок луга) - Что вы видите и слышите на лугу? (ответы детей) - Широкой полосой вдоль рек и озер тянуться луга. Их можн ...

Сбор эмпирических данных на основании проведенных

исследований

I этап исследования:

констатирующий эксперимент. Была проведена индивидуальная психодиагностическая работа с учащимися 2 «А» класса. Всего в исследовании приняли участие 23 ученика, в возрасте 8 лет. Экспериментальное исследование включало в себя методики А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов» и «Память н ...

Разделы

- Главная

- Язык и речь

- Мотивация учения у младших школьников

- Изучение и воспитание одаренных детей

- Обучение письму на начальном этапе

- Правовое просвещение

- Коррекционная педагогика

- Актуально о образовании