Развитие психомоторных функций у детей с ДЦП в условиях формирующего эксперимента

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов: констатирующего, формирующего, контрольного.

На констатирующем этапе психологического эксперимента приняли участие дети с психомоторными нарушениями контрольной и экспериментальной групп (20 испытуемых) на данном этапе была проведена диагностика исходного уровня развития пространственного восприятия. Для изучения оптико-пространственной деятельности был применен ряд известных методик: выделение доминантного полушария, рассматривание группы фигур и сложных изображений, деление линий, пространственный праксис, сложение фигур и другие, изложенные в параграфе 2.1. Все диагностические задания предъявлялись испытуемым индивидуально. По данным обследования экспериментальной и контрольной групп были получены следующие результаты:

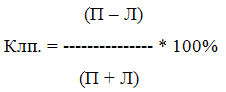

Методика 1. "Выделение доминантного полушария". Предшествует исследованию зрительно-пространственного восприятия, так как пространственные нарушения у детей с ДЦП более выражены при поражении левого полушария. Данная методика является необходимым условием для однородного распределения детей с доминантным левым полушарием в контрольной и экспериментальной группах. Диагностика направлена на выявление стороннего предпочтения, т.е. отмечается ведущая рука в предметно-манипулятивной деятельности испытуемого. По результатам обследования подсчитывается коэффициент латерального предпочтения по формуле А. В. Семенович (2002):

Клп.- коэффициент латерального предпочтения;

П – правая сторона; Л – левая сторона.

Результаты от (-10) до (+10) –оцениваются как амбилатеральность; меньше (-10) – левостороннее предпочтение; больше (+10) – правостороннее предпочтение. Полученные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 Результаты выполнения детьми заданий по методике "Выделение доминантного полушария" А.Р. Лурия

|

К-латерального предпочтения |

Количество детей (исп.) |

%* |

|

(от -10 до +10) |

0 чел. |

0% |

|

Более (+10) |

2 чел. |

20% |

|

Менее (-10) |

8 чел. |

80% |

(%)- вычисляется из общего количества испытуемых.

С учетом полученных данных и формы детского церебрального паралича, а так же двигательных возможностей, дети распределялись в контрольную и экспериментальную группы (приложение 1).

Выполнение заданий по методикам направленным на исследование уровня развития функций зрительно-пространственного восприятия, восприятия пространственных направлений и схемы тела и процессов контроля организационно-пространственной деятельности у детей с психомоторными нарушениями, оценивались в контрольной и экспериментальной группах по традиционной для психологии системе оценок продуктивности психической деятельности. В онтогенетическом плане она связана с понятием зоны ближайшего развития:

"0" - выставляется в тех случаях, когда ребенок без дополнительных разъяснений выполняет предложенную экспериментальную программу;

"1" - отмечается ряд мелких погрешностей, исправленных самим испытуемым без участия экспериментатора;

"2" - испытуемый в состоянии выполнить задание после нескольких попыток, развернутых подсказок и наводящих вопросов;

"3" - задание недоступно даже после подробного многократного разъяснения со стороны экспериментатора.

Анализ полученных эмпирических данных проводили по следующей схеме: подсчитывали средний бал за выполнение заданий; полученные оценки переводили в проценты успешности выполнения заданий, соответствующие уровню развития психических функций; подсчитывался средний процент для каждой пробы.

Полученные данные позволяют составить расширенный нейропсихологический профиль в контрольной и экспериментальной группе, что является весьма важным для оценки динамики развития функций пространственного анализа и синтеза у детей с ДЦП в ходе психологического эксперимента. Кроме того, это позволяет сделать вывод об уровне сформированности тех или иных психических функций, об их качественных особенностях, о степени выраженности их дефицитарности. Факторная недостаточность психических функций графически представлена на рисунке 1,2.

Подробно о педагогике:

Изучение темы «Железо и его соединения» на уроке по

химии в средней школе

Железо: его строение и свойства “Век девятнадцатый, железный, Воистину жестокий век! Тобою в мрак ночной, беззвездный Беспечный брошен человек!” Цели урока: сформировать представление о физических и химических свойствах железа в зависимости от проявляемой им степени окисления и природы окислителя; ...

Соотношение наглядности и

моделирования в обучении

В связи с активным использованием моделирования в образовательных учреждениях особенно остро встает вопрос о соотношении наглядности и моделирования в обучении. Обе проблемы тесно связаны между собой, поскольку и моделирование, и наглядность имеют общую цель - выделение главного, существенного в из ...

Выявление и систематизация нарушений звукопроизношения у старших

дошкольников

В исследовании принимали участие дети, посещающие старшую группу ДОУ № 69 Советского района. В эксперименте принимали участия 10 детей — 5 мальчиков и 5 девочек 5- 5,5 лет, имеющими ЗПР, которая подтверждена заключением психоневролога и ПМПК. Работа по обследованию проводилась в феврале - марте 201 ...

Разделы

- Главная

- Язык и речь

- Мотивация учения у младших школьников

- Изучение и воспитание одаренных детей

- Обучение письму на начальном этапе

- Правовое просвещение

- Коррекционная педагогика

- Актуально о образовании