Приемы и средства активизации познавательной деятельности в педагогическом процессе

На протяжении многих лет своей педагогической деятельности учителя используют в своей работе различные приемы и средства активизации познавательной деятельности учащихся. Изучению воспитательных средств отводится мало места в педагогической литературе потому что, во-первых, тем что ведут анализ этой проблемы на самом низком уровне, рекомендательно-иллюстративном, либо рекомендательно-инструктивном. Поэтому в этом параграфе речь пойдет: 1) об отношении к воспитательному средству как педагогическому явлению, педагогической проблеме; 2) о приемах включения учащихся в групповую и коллективную формы работы.

Средство улучшает качество результата, повышает эффективность работы субъекта: при малых затратах он достигает больших результатов. Для организации деятельности достаточно усилий субъекта, его собственной активности. Назначение средства прячется в изменении соотношения активности субъекта, меры его усилий и получаемого продукта в его проецируемом качестве.

История цивилизаций – это история развития средств жизнедеятельности человека. Назначение педагогического средства ничем не отличается от обозначенного нами.

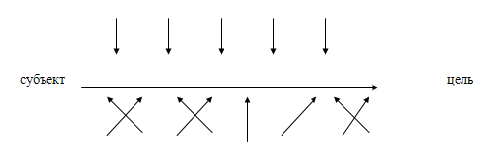

Место педагогического средства в системе работы с детьми очевидно: оно нечто стороннее, к чему обращается педагог, вводя в контекст деятельности этот взятый из окружающей реальности предмет. Условно-схематический рисунок отразит сказанное:

Палитра средств крайне многообразна, ибо всё в мире может служить средством, помимо человека, который выступает в деятельности субъектом, а значит, равным для любого другого субъекта.

Определим функции воспитательного средства.

К поиску средства прибегает педагог, когда возникает необходимость в опоре на наглядный образ, когда надо предложить детям иллюстрацию того явления, о котором идет речь. Опасны слова, если за ними нет в сознании ребенка картинки того, о чем идет речь. Наглядно-иллюстративная функция обеспечивает активность чувствительного аппарата: глаз видит, ухо слышит, рука трогает, нос нюхает, язык пробует на вкус. Даже если детям знакомо явление, и, казалось бы, нет нужды обращаться к наглядной опоре, всё равно для активизации восприятия как базы абстрактного мышления целесообразно поискать дополнительное средство.

Средство увеличивает возможности психофизического аппарата человека, служа продолжением его рук, оказывая помощь его телу и т.п. – служа инструментом для человека. Такая инструментальная функция свойственна и воспитательному средству: карандашу, ножницам, лопате, карточкам и прочим предметам, выполняющим роль инструмента в организованной деятельности.

Воспитательному средству присуща также оформительская функция: наличие какого-то средства определяет восприятие деятельности со стороны наблюдателя: средство задает форму, средство становится формой внутреннего наполнения деятельности. Отдельное средство может реализовать одну функцию или все три. Однако любому средству свойственно, появившись в группе детей, влиять на психологический климат группы.

Психологическая функция реализуется безусловно и неотвратимо, поскольку предмет внесенный в сферу деятельности, - это определенное отношение, привнесенное посредством предмета. Педагогический отбор воспитательного средства производится по принципу оптимальности. А оптимально то средство, которое одновременно способно реализовать все функции: быть наглядным образом явления, выступать инструментом для активной работы, служить основой оформительской и благоприятно влиять на повышение психологической атмосферы группы в момент деятельности.

Подробно о педагогике:

Понятие и сущность моделирования образовательной

среды

Моделирование (от французского «образец», «прообраз») - это метод научного исследования заключающийся в построении и изучении модели исследуемого объекта. Моделью служит система элементов, воспроизводящая определенные стороны, связи, функции предмета исследования, т.е. оригинала. Так определяет пон ...

Источники исторического краеведения. Вещественные источники

Наиболее древнейший вид вещественных источников – археологические материалы. Археология – наука, изучающая историческое прошлое человечества по вещественным источникам. Термин «археология» впервые употребил древнегреческий философ Платон (427 – 347 гг. до н.э.). Термин образован от слияния двух сло ...

Методы и средства воспитания детей в семье в произведениях А.С. Макаренко

А.С. Макаренко многое сделал для развития советской теории семейного воспитания, был зачинателем массовой пропаганды педагогически обоснованных принципов воспитания в семье. В своей лекции «О воспитании детей» в разделе «Общие условия семейного воспитания», А. Макаренко говорил: «Прежде всего, обра ...

Разделы

- Главная

- Язык и речь

- Мотивация учения у младших школьников

- Изучение и воспитание одаренных детей

- Обучение письму на начальном этапе

- Правовое просвещение

- Коррекционная педагогика

- Актуально о образовании