Исследование профессиональной компетентности педагога

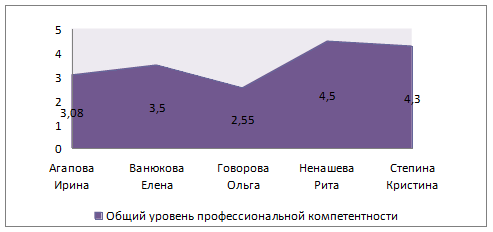

Вывод: Анализируя общий уровень профессиональной компетентности, мы пришли к выводу, что у студентов средний уровень компетентности. Профессиональные действия студентов выполняются на основе полученных знаний, они соответствуют цели и задачам деятельности, отличаются точностью и творческим подходом к выполняемой работе. Имеется чувство ответственности, рефлексивный анализ проводимой деятельности. Более точными, безошибочными становятся действия в различных направлениях работы.

Социальный педагог - это должность, предназначенная для профессионала, компетентного специалиста, конкретного субъекта воспитательной системы. Он не похож на школьного учителя или другого работника образовательной системы. Ему приходится действовать непосредственно, в среде, окружающей личность - общаться с семьей, «трудиться» на улице, где нет привычной ситуации с привычным и определенным школьным режимом, наличием авторитетов и т.д.

Традиционно сложены взаимоотношения социального педагога со школой, учителями. К сожалению, их часто разъединяет борьба за власть над ребенком, амбиции приоритетов и пр. Многое можно если не оправдать, то объяснить не всегда положительными традициями школы. Все это не совпадает со свободным выбором содержания и форм жизнедеятельности ребенка во внешней для него и для школы среде, где ценятся добровольность выбора и самостоятельность действий, иной стиль отношений и общения со взрослыми, между взрослыми и т.д.

Как ни важны социум и микросоциум, без школы развитие личности осталось бы неполноценным, никем не компенсируемым. Вывод банален: необходимо сотрудничество - взаимодействие во имя интересов ребенка, когда каждая сторона, уважая усилия другой, творит свое дело, более никому не доступное. Методику такого взаимодействия еще предстоит совершенствовать ученым и практикам. Но вовсе не кажется парадоксальной мысль, что судьба социального педагога во многом зависит от школы и, наоборот, успех последней прямо связан с умелыми действиями социального педагога.

Диагностика — общий способ получения исчерпывающей информации об изучаемом процессе или объекте. [65]

Диагностика — важнейший компонент социальной технологии (цель—диагноз — прогноз — программа — внедрение — анализ).

Вместе с тем в практике социальной деятельности сформировались собственно технологии диагностики, которые включают принципы, алгоритм процедур и способов проверки различных методов исследования. Алгоритм процедур типовой технологии предполагает:

- ознакомление с клиентом, постановку задач, выделение пред

мета диагностики, выбор основных показателей или критериев;

- измерение и анализ показателей;

- формулирование и оформление выводов, заключение, постановку социального диагноза.

Одним из объектов диагностики выступает личность (ребенка, взрослого). В рамках социально-педагогической диагностики личности необходимо:

- выявление специфических социальных качеств, особенностей развития и поведения;

- уточнение социальной ситуации развития;

- определение степени развитости или деформации различных свойств и качеств, обусловленных прежде всего включением человека в различные социальные связи (социальные установки, позиции, процессы адаптации и социализации, коммуникативные способности, психологическая совместимость и т.п.);

- ранжирование, описание диагностируемых особенностей клиента, построение «социального портрета» личности.

В числе обязательных документов, составляемых социальным педагогом, — медико-психолого-педагогическая характеристика подопечных, которая относится к числу документов внутреннего пользования и не подлежит огласке.

Реализуя диагностическую функцию, социальный педагог руководствуется в своей деятельности следующими требованиями:

соблюдать общие технологические требования: определить цель, выбрать наиболее эффективный диагностический инструментарий, непосредственно получить данные и провести их отбор, переработать и интерпретировать данные (статистическая обработка и качественный анализ), установить диагноз, составить прогноз развития ситуации и определить содержание социально-педагогической деятельности (особенности социально-педагогической деятельности) с конкретным подопечным;

Подробно о педагогике:

Познавательный интерес как основной мотив обучения младших школьников

Проблема формирования познавательного интереса-одна из самых актуальных. Педагогической наукой доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществление её практикой обучения. Необходимость готовить к творчеству каждого растущего человека не нуждается в доказательствах. Именно н ...

Новые информационные технологии в обучении

Концепция современного образования ставит перед школой ряд проблем, решение которых, зачастую, невозможно без повсеместного внедрения новых информационных и компьютерных технологий в обучение. Сегодня на уроке физики необходимо при минимальном количестве учебных часов дать достаточное количество ин ...

Сравнительный анализ современных программ по музыке

с позиции исследуемой проблемы

Специфика нашей работы обусловлена необходимостью изучить и обобщить передовой опыт отечественных педагогов - музыкантов по проблеме изучения творческого наследия великого финского композитора Яна Сибелиуса в системе школьного музыкального образования. В данной главе мы попытаемся раскрыть содержат ...

Разделы

- Главная

- Язык и речь

- Мотивация учения у младших школьников

- Изучение и воспитание одаренных детей

- Обучение письму на начальном этапе

- Правовое просвещение

- Коррекционная педагогика

- Актуально о образовании